Avez-vous entendu parler de la folle histoire de la start-up californienne Theranos ? Créée en 2003, Theranos ambitionnait de révolutionner les tests sanguins. La promesse : diagnostiquer à partir d’une goutte de sang. Quelques années plus tard, la fondatrice est poursuivie en justice ; le diagnostic révolutionnaire était une affabulation exemplaire. Le journaliste d’investigation John Carreyrou décrit cette histoire de façon passionnante dans « Bad Blood » que j’ai lu et dont je fais une critique ci-dessous.

L’histoire de cette start-up californienne est la caricature de l’idée miraculeuse qui change le monde. Tous les clichés s’y retrouvent : l’ambition folle d’une jeune étudiante de 19 ans qui a préféré abandonner ses études pour vivre son rêve de rendre le monde meilleur. J’ai suivi l’histoire Theranos par pure curiosité scientifique ; j’avais déjà travaillé sur la mise en place de tests rapides de détection de charge pathogène dans le sang. C’est loin d’être simple. Alors, quand une jeune femme sans aucune formation scientifique parvient à lever 700 millions USD pour « tout casser la baraque », ça intrigue.

L’ascension

Fille de fonctionnaire, Elisabeth Holmes décrit dans ses apparitions publiques son ambition de rendre le monde meilleur. C’est la raison de son départ précipité de l’Université de Stanford à l’âge de 19 ans. Déjà à l’époque (début des années 2000), elle a déjà un brevet à son nom : il décrit un modèle de diffusion des molécules actives en fonction du groupe sanguin des patients.

Même si ce brevet ne se transforme jamais en une innovation commercialisée, il constitue l’idée fondamentale de Theranos. La start-up ambitionnait de créer un appareil, nommé Edison, permettant de faire des tests de sang à partir d’une goutte. (Bon, comme toute bonne success story californienne, celle-là a son storytelling dédié aussi : étant petite, Mlle Holmes a eu une mauvaise expérience avec les aiguilles. Alors, elle veut épargner cette souffrance à tout le monde.)

Au-delà de cette histoire de test sanguin indolore, l’impact financier de la machine de Theranos aurait pu être titanesque. Avec Edison, le trou de la Sécu américaine serait significativement comblé. Ainsi, le diagnostic de différentes maladies (jusqu’à 70 différentes) aurait été grandement facilité et accéléré.

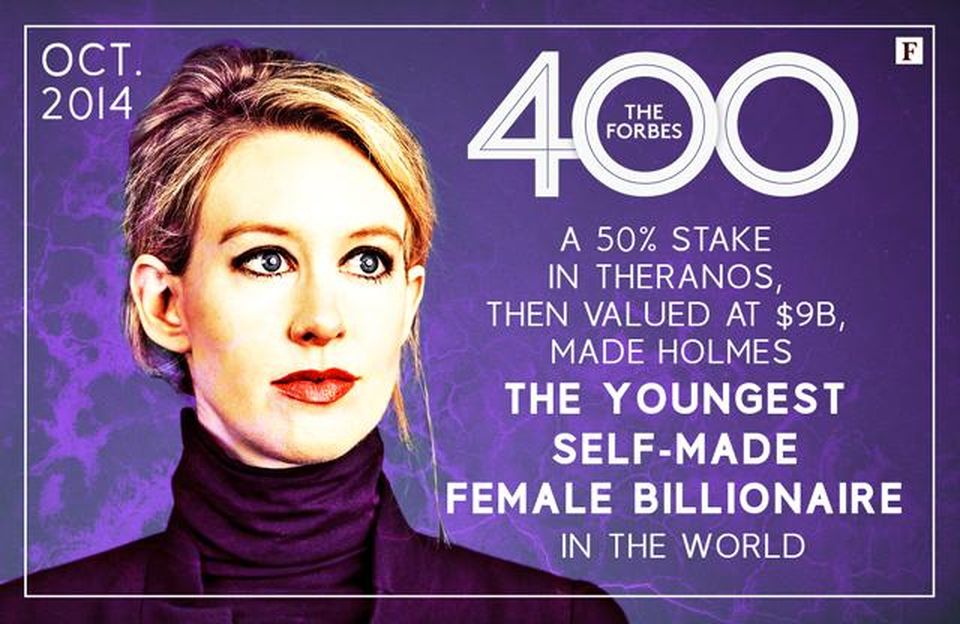

On comprend pourquoi la start-up et sa fondatrice iconique ornaient les sites de médias partout dans le monde. L’ancien Secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger faisait partie du Conseil d’orientation de Theranos. Joe Biden, à l’époque vice-président des Etats-Unis, n’en tarissait pas d’éloges. Fin 2014, à son apogée, Theranos a une valuation de 9 milliards USD, dixit sa fondatrice. Laquelle, tenant 50% des parts, « pèse » donc 4,5 milliards USD. L’engouement est total : partie de rien, sans diplôme, femme,… Bref, la success story californienne parfaite.

Faut-il se faire du mauvais sang pour Theranos ?

Mlle Holmes, inspirée par Steve Jobs dont elle emprunte le style vestimentaire, est du pain béni pour les média. La pasionaria de la santé publique fait des présentations TED époustouflantes et des débats avec Bill Clinton…

… Et en fait, beaucoup de gens ont été intrigués. Les déclarations étaient de l’ordre de l’incantatoire : « ça marche ». Pas ou peu de papiers de recherche sont disponibles. Il n’y a pas de présentation publique détaillée de la techno, des protocoles diagnostiques, des résultats. La description donnée par Mlle Holmes est de lapalissade :

A chemistry is performed so that a chemical reaction occurs and generates a signal from the chemical interaction with the sample, which is translated into a result, which is then reviewed by certified laboratory personnel.

New Yorker

Des voix discordantes se font entendre, comme celle du patron de Google Ventures. Sollicité pour investir en 2013, il fait faire un test avec la techno révolutionnaire… et c’est la déconfiture. Google Ventures n’investit finalement pas. L’absence de publications n’aide pas. Entre-temps, le journaliste John Carreyrou avance sur son investigation. Deux fois lauréat du Prix Pulitzer, Carreyrou tient la rubrique Santé / Science chez le Washington Post.

Alors que Theranos commence à faire des partenariats avec des chaînes de supermarchés. L’approche est présentée comme le moyen de rendre le diagnostic sanguin de Theranos aussi simple que se servir d’un smartphone. Sauf qu’on sort là de l’étape de développement d’un appareil et des tests R&D avec du sang prélevé dans un cadre spécifique (autorisation express préalable requise). On entre directement dans la situation où le diagnostic est fait grandeur nature sur de vrais gens. Les impacts médico-psychologiques d’une telle démarche font frémir.

La chute

L’adage ô combien cynique « Fake it ’till you make it » en vogue dans la Silicon Valley a eu un succès relatif. En effet, la patience de John Carreyrou finit par payer. Il commence à rencontrer des employés, anciens et actuels. Des infos alarmantes commencent à sortir : les échantillons de sang sont prélevés « à l’ancienne » (avec les aiguilles) mais mal stockés par les équipes Theranos. La machine Edison a la maturité et la sophistication d’un projet de science en école primaire ; ainsi, il ne faut pas être surpris de l’inexactitude des résultats. La culture d’entreprise, c’est l’hostilité, la parano et le harcèlement moral. Les mensonges s’accumulent : non, l’armée américaine n’utilise pas Edison en Afghanistan ; etc.

Certains de ces détails (sic) désagréables sont apportés sur le devant de la scène médiatique par Carreyrou fin 2015. Dans son article, premier d’une série, il précise que les diagnostics sont faits par des moyens traditionnels et non pas par l’Edison ; lequel donne des résultats globalement à côté de la plaque. Cet article provoque une investigation par les autorités américaines. Même si cette investigation se termine par un settlement (à l’amiable sonnante et trébuchante, pour le dire simplement), les doutes trouvent désormais une expression plus libre.

Je ne vais pas vous détailler la suite (ce n’est pas le but). Toujours est-il que Theranos a été liquidée en septembre 2018. Elizabeth Holmes est au milieu d’un cauchemar juridique qui ne fait que commencer.

Et, euh, le livre alors ?

Tout ceci – et plus encore ! – est narré dans le livre « Bad Blood » de John Carreyrou. J’avoue, le style m’a beaucoup plu. Il a réussi à documenter et raconter des faits d’une façon presque fictionnelle. J’ai acheté le livre à Amsterdam l’an dernier quand j’y étais pour Hack in the Box. Je l’ai lu d’une traite dans le train de retour pour Paris (3h). Le style est entraînant sans pour autant tomber dans des clichés. La narration est claire et ce, malgré la quantité invraisemblable de gens interviewés (plus de 100) au cours de l’investigation.

Eh bien, j’avoue volontiers que la ténacité, la rigueur et la patience de Carreyrou m’ont fait énormément de bien. Le prêt-à-penser est trop abondant ; l’investigation et le caractère factuel de l’information sont perçus comme trop peu attractifs. Après tout, on est dans une époque où avis personnel et faits sont, pour beaucoup, la même chose. Et la terrible débâcle scientifique autour de la chloroquine, en France et ailleurs, pendant la pandémie COVID19 a mis en avant le besoin criant de toujours plus de rigueur.

Et justement, ce penchant pour les faits et l’écriture, d’habitude assez cadrée de Carreyrou, font de « Bad Blood » une lecture d’autant plus plaisante. J’apprécie cette absence de lyrisme mal placé parce que l’histoire de Theranos est celle de l’absence d’éthique. J’apprécie sa façon de disséquer les approches d’influence de Holmes qui ont embarqué autant d’acteurs dans cette folie collective. La description des précautions (spoiler: aucune) préalables prises par Murdoch avant d’investir 125 millions USD est saisissante.

De multiples ramifications

Et c’est là où c’est intéressant aussi. Les investissements sont faits par des gens qui ont perdu très peu, voire rien, dans l’affaire. Sauf que leur absence de précautions a failli causer un énorme problème de santé publique. Et c’est justement cette absence de précautions, de due diligence comme on dit dans le jargon, qui fait que Theranos a pu autant fleurir. C’est ce soutien en grande pompe qui a également permis à ce que des doutes restent cachés, peu publicisés.

Une frustration que j’ai, en y repensant maintenant à l’aune de l’histoire honteuse de chloroquine, est que l’évaluation de l’impact sur les patients est rare dans « Bad Blood ». J’ose espérer que l’impact ait été grandement limité par les médecins qui auraient ordonné un autre test en cas de résultats bizarres.

Au-delà de ces conclusions, il me semble important de souligner encore une fois que l’auteur est journaliste scientifique. Je pense ne pas trop m’avancer en rappelant qu’en France, le journalisme scientifique est quasi-mort. Rares sont les rédactions qui font traiter les sujets scientifiques par des professionnels spécialisés. Des initiatives existent, telle Sound of Science, mais la responsabilité d’informer sur la science est collective. Non, la démarche scientifique ne peut pas être assimilée à n’importe quel développement politique. Non, on ne lit pas un article de recherche comme on lit un communiqué de presse d’élu. Alors, quand commence-t-on à retrouver un peu de sang froid et à recruter des journalistes scientifiques dans les rédactions ?

Enfin, petite précision sur l’anglais. Effectivement, j’ai lu « Bad Blood » en anglais. Le style est fluide et simple sans être simpliste. Si vous avez des doutes, quelques extraits sont disponibles ci et là sur le web pour vous faire une idée. Mon conseil est : allez-y, bonne lecture 🙂

J’essaie de faire des fiches de lecture de certains livres que je lis. La précédente est ici :